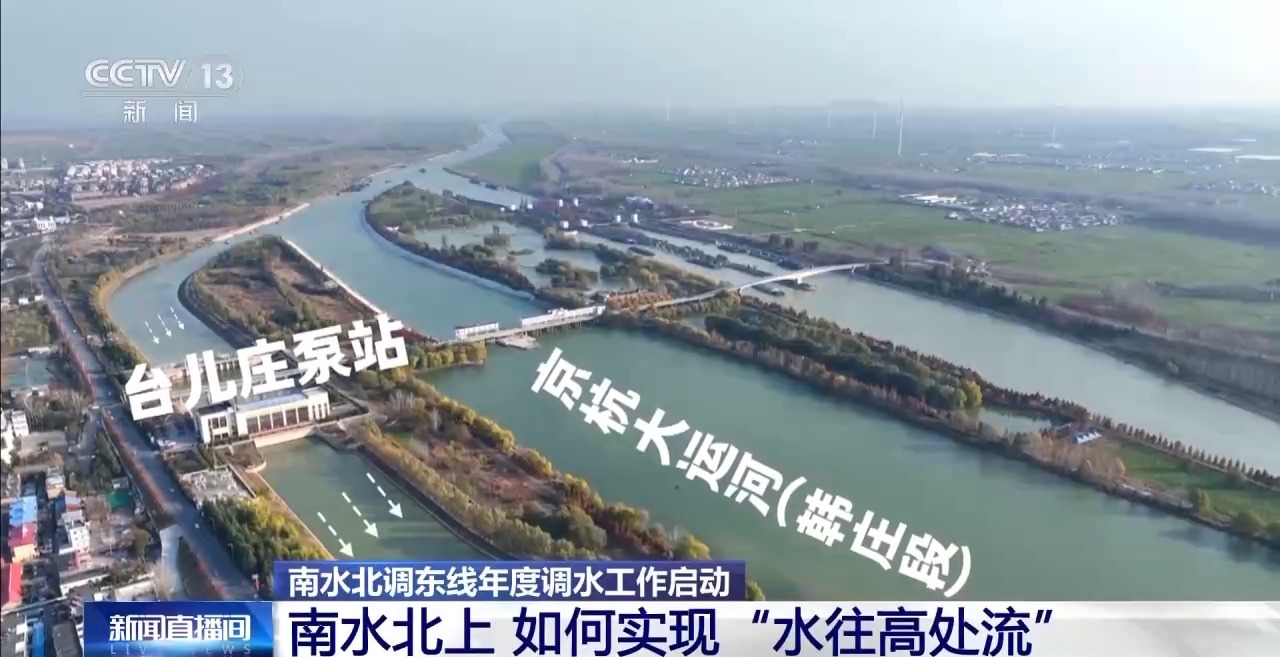

南水北上行至河南郑州附近黄河南岸的邙山,遇到了最大的难题——黄河天堑。为了解决“穿黄”这个难题,工程技术人员在黄河的河道下修建了两条“地下河”,这就是南水北调中线的“咽喉”——穿黄工程。

穿黄工程,全年不停,一直将清水从南方运往北方。穿黄工程是以隧洞形式下穿黄河,那么内部到底长什么样?南水是怎么从黄河下面穿过去的呢?下面来看总台记者揭秘。

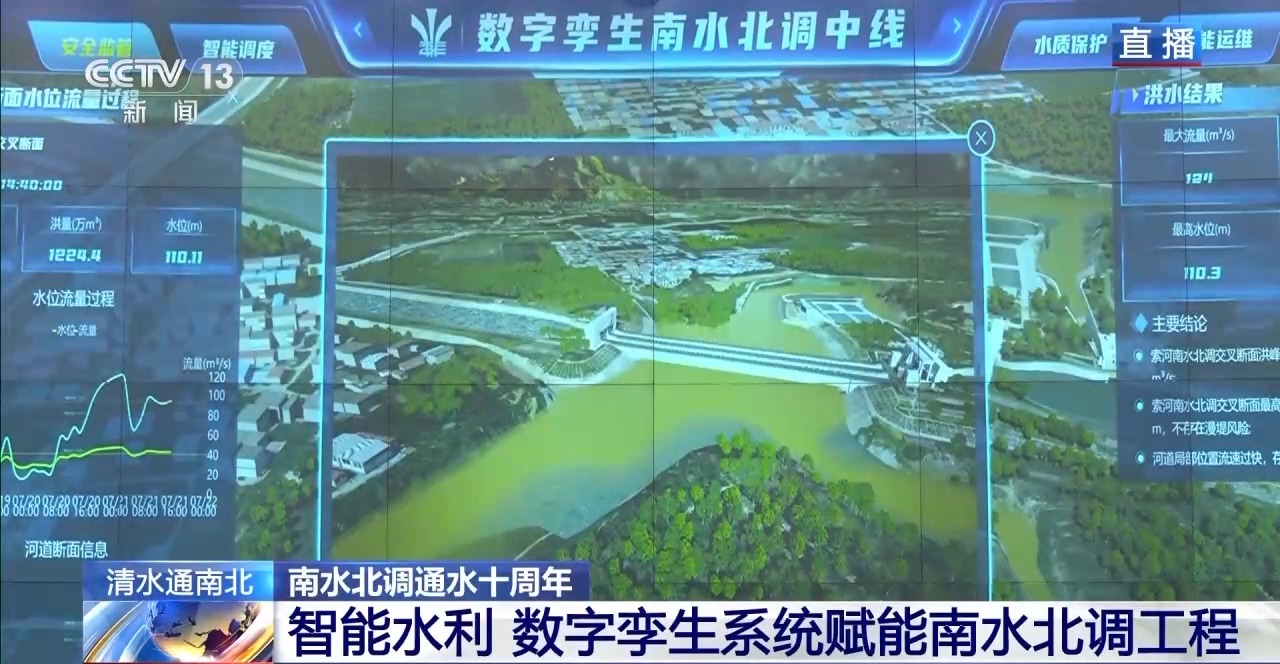

智能水利新篇章:数字孪生系统赋能南水北调工程

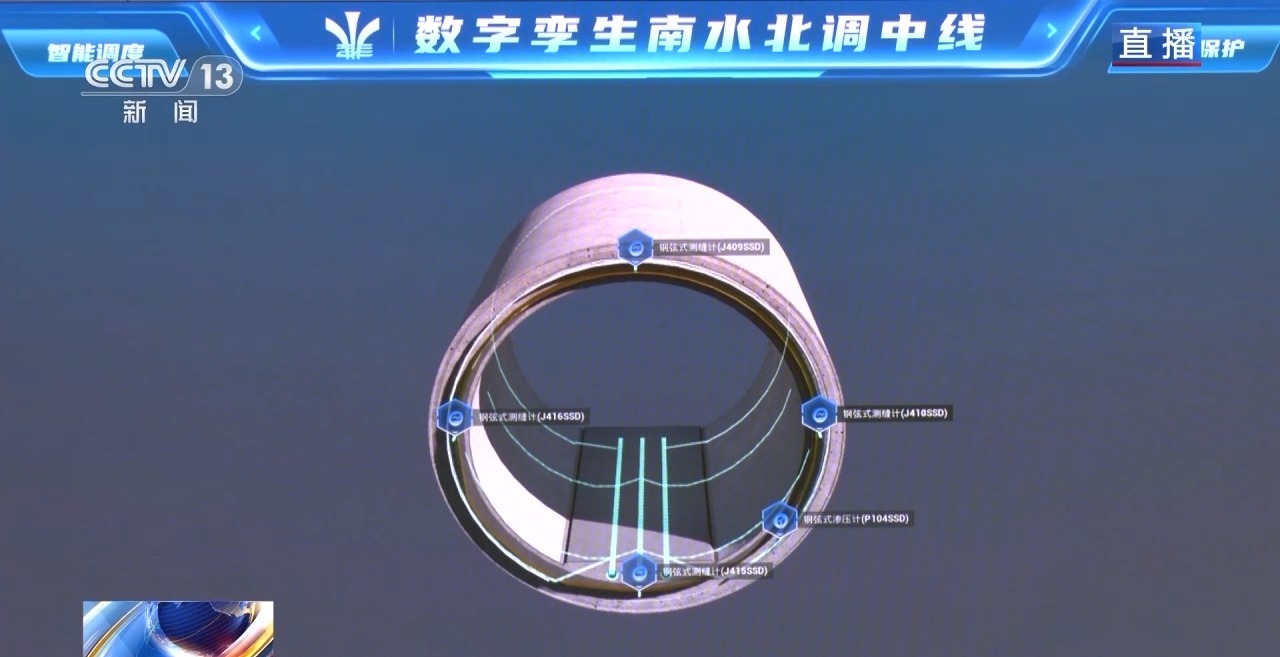

深埋地下的穿黄隧洞采用了中国第一个双层衬砌隧洞设计。这个隧洞的横截面就像一个夹心饼干,上层“饼干”保护隧洞不受外部环境的影响,下层“饼干”承受内部的水压力,中间层相当于馅料,起到连接和保护的作用,这就是双层衬砌结构。这样的设计既坚固又能有效管理内外水压,确保了隧洞的结构稳定性。

穿黄工程是南水北调数字孪生系统的重点应用场景之一。大屏相当于中线的模拟沙盘,除了穿黄工程这个重点对象之外,还可以直观地看到整个线路走向,实时反映各个点位发生的变化,同时可以集数据分析模拟于一体,预测未来可能发生的情况。

在洪水出现时,大屏幕上会迅速计算出洪水结果,并且提炼关键性结论,再自动生成应急措施。这样指挥中心就能正确、快速地做出决策,确保高效有序处置突发事件。

如此庞大的数字孪生系统离不开海量的数据支持,在全线的闸站、中控室、现场设施等等关键部位布设了12000多个摄像头。在北京总调度中心下达调度指令,即使是远在河南的小洪河,也可以调整它的节制闸的闸门开度,可以说是不管多远,不管多复杂的现场,“一切尽在掌握”。

饮水思源,南水北调的这杯水,品到的是不一样的甘甜,看到的是数字技术赋能下背后更高效的水资源管理和调度,这也正是新质生产力在现代水利工程中的体现。

(来源:央视新闻客户端 总台央视记者 王琰 梁丽娟 张安琪 张琪 董羽)