文物不言,何以中国。

2024年9月10日下午,习近平总书记来到陕西宝鸡青铜器博物院考察,走进展厅听取当地周秦时期历史文化介绍,仔细察看何尊、逨盘等珍贵青铜器,了解加强文物保护研究利用等情况。

镜头定格这样一个画面:参观“宅兹中国”单元时,总书记在一件国宝级青铜器前驻足凝视,仔细观察。

2024年9月10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在前往甘肃考察途中,来到陕西省宝鸡市参观宝鸡青铜器博物院。新华社记者 王晔 摄

总书记眼前的这件青铜器便是“镇院之宝”——何尊,西周青铜器的代表作之一。尊内底铸有铭文122字,其中的“宅兹中国”字样,是迄今为止发现“中国”二字最早的文字记载。

何尊上“中国”二字的内涵不断演变、发展、扩充,不仅仅是地理概念的标注,更逐渐成为中华文明日新月异的见证。

除何尊、逨盘、秦公镈外,宝鸡青铜器博物院还拥有青铜器、玉石器、陶瓷器等文物48万余件,其中珍贵文物3200余件。

一件件“国宝重器”,如一部部“青铜史书”,记录着泱泱中华灿烂辉煌的“文明密码”。

“总书记考察时,我非常荣幸地担任讲解员。我主要向总书记介绍了馆内的‘青铜器之乡’‘宅兹中国’‘周礼之邦’‘秦肇之路’四个单元。”陕西宝鸡青铜器博物院讲解员滕晓华说,我们的每一次讲解,都是为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献自己的力量。

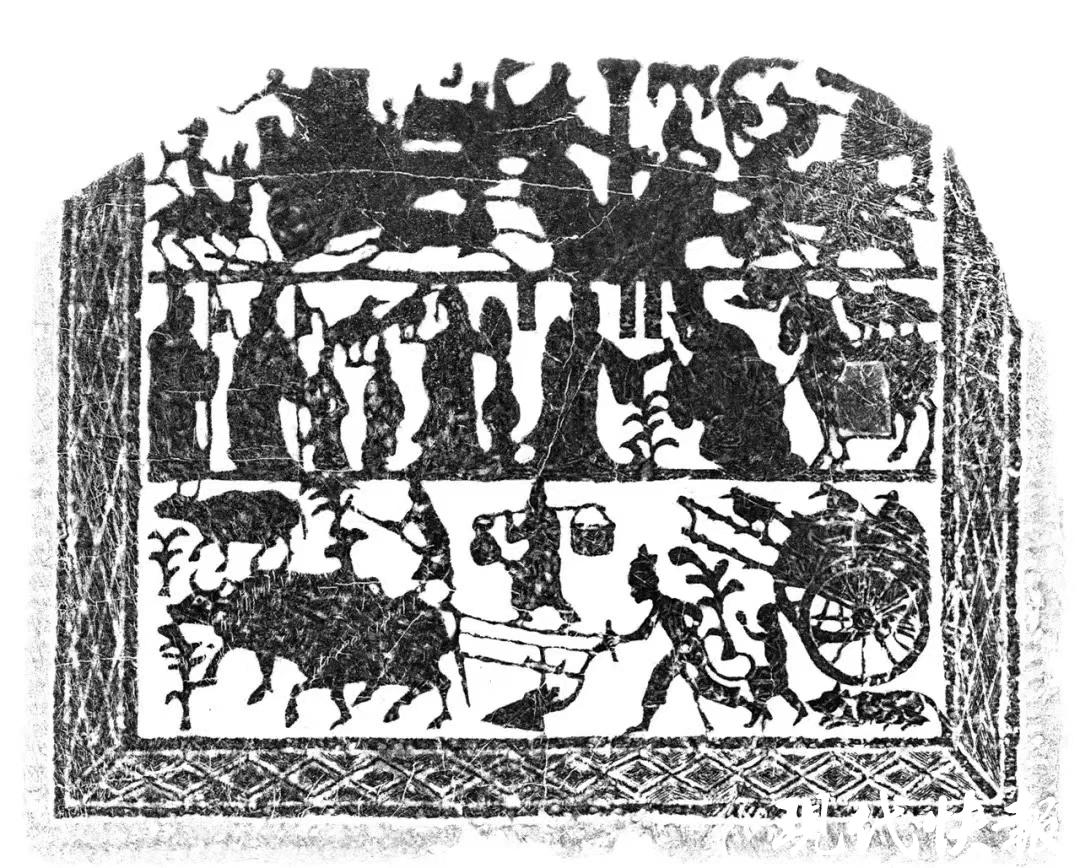

宝鸡青铜器博物院内展出的何尊铭文拓片。宝鸡青铜器博物院供图

灿若星辰的文化瑰宝,是中华文明的金色名片。总书记曾不止一次“携手”何尊,让世界了解“何以中国”。

2020年4月,总书记在陕西考察时溯古言今:“‘中国’二字最早见于在陕西出土的青铜器何尊。”2022年7月,总书记亲自批准建设的中国国家版本馆开馆,何尊在此展出。2023年6月2日,一场以何尊铭文“宅兹中国”命名的专题展在中国历史研究院展出。这天下午,总书记走进院内的中国考古博物馆,先后参观文明起源和宅兹中国专题展,了解新石器时代和夏商周时期重大考古发现,并不时询问相关研究工作进展。

中国考古博物馆内的宅兹中国专题展。总台央视记者 许永松 摄

在中国—中亚峰会上,“何尊”纪念品还被选定为礼品之一,赠送给中亚国家元首。

藏礼于器,以器述史。历经岁月洗礼,新时代下,这些辉煌灿烂的周秦历史和青铜文明正通过数字化、研学、文创等多种形式“活起来”,无声述说着古老的文明智慧。

“我们通过现代科技手段对何尊进行清洗去锈、缓蚀处理、修复等保护,为深入研究西周历史和文化提供了宝贵资料。”宝鸡青铜器博物院院长宁亚莹表示,通过材料科学、化学分析、无损检测等,对文物的病害进行精准诊断,可延长青铜器的寿命和稳定性。

宁亚莹介绍,当前我们按照“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,不断加强青铜器保护、研究和利用。同时建立数字化展示平台,为中华文化保护传承工作提供更广阔的平台和空间。

明星文物“何尊”吸引了大量游客观赏。宝鸡青铜器博物院供图

泱泱中华,历史悠久,文明博大。总书记始终心系中华优秀传统文化的保护与传承工作,一次次追溯文明源流,将目光投向“何以中国”的文化密码。

在考察殷墟博物馆时,总书记自信地说“中华文明源远流长,从未中断,塑造了我们伟大的民族,这个民族还会伟大下去的”;在考察三星堆博物馆新馆时,总书记指出“三星堆遗址考古成果在世界上是叫得响的,展现了四千多年前的文明成果,为中华文明多元一体、古蜀文明与中原文明相互影响等提供了更为有力的考古实证”……在总书记的引领推动下,我国文物保护工作取得历史性成就,文化遗产蕴含的创新创造基因被不断激活。

知所从来,方明所向。

从“宅兹中国”到“何以中国”,从最早的“中国”迈向“日新”的中国,正如习近平总书记在宝鸡青铜器博物院考察时指出:中华文明五千年,还要进一步挖掘,深入研究、阐释它的内涵和精神,宣传好其中蕴含的伟大智慧,从而让大家更加尊崇热爱,增强对中华文明的自豪感,弘扬爱国主义精神,把中华优秀传统文化一代一代传下去。

记者:彭晓玲

制图:王潇潇

协调:人民网陕西频道李志强

素材来源:人民日报、新华社

来源:人民网-中国共产党新闻网