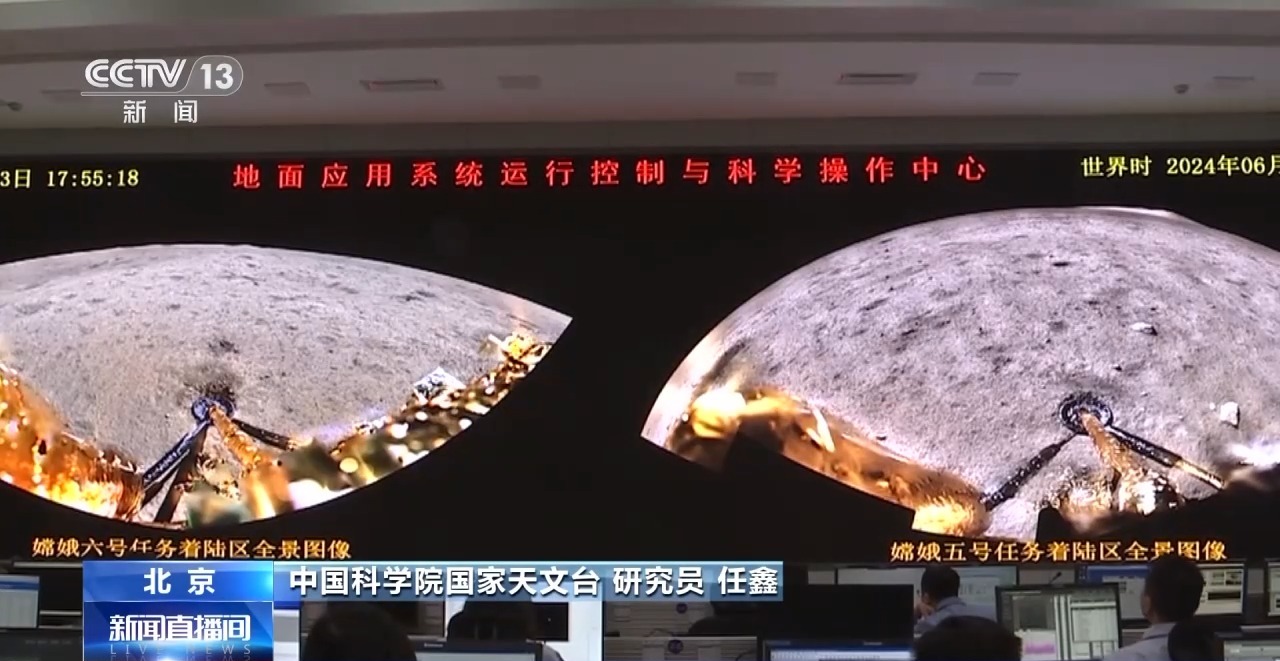

一面五星红旗、一个“中”字,又一次定格了中国航天的“高光时刻”——近日,中国首次在月球背面独立动态展示国旗,嫦娥六号完成世界首次月背采样和起飞。

两个“首次”的诞生,离不开持续20年的国家重大科技专项——中国探月工程。

工程科技是推动人类社会发展的重要引擎。6月3日,在中国工程院建院30周年之际,习近平总书记发来贺信,向全院院士和广大工程科技工作者致以诚挚问候,勉励大家为实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国作出新的更大贡献。

工程造福人类,科技创造未来。习近平总书记对工程科技关注已久。

“我在浙江省工作了5年,亲历了全长36公里的杭州湾跨海大桥的修建。这一工程不仅促进了当地从交通末梢到交通枢纽的飞跃,更通过物流、资金流、信息流的汇聚和扩散影响了经济社会发展各个领域,促进了苏浙沪经济圈发展。”2014年6月3日,国际工程科技大会现场,习近平主席向全世界讲述了杭州湾跨海大桥这一重要工程的修建为社会发展带来的深刻变化。

△2006年7月12日,习近平在杭州湾跨海大桥嘉兴市海盐段建设工地慰问工人。

从2003年6月正式奠基到2008年5月全线通车,杭州湾跨海大桥建设的近1800个日日夜夜里,广大建设者顽强拼搏,攻克了一道道技术难题,刷新了一项项世界纪录。时任浙江省委书记习近平多次视察大桥工程,叮嘱安全生产,为大桥的建设者们鼓劲加油:“我们自己要把自己的桥搭好,真正建造一座世界第一的、世界一流的大桥,真正地推动长三角一体化健康发展。”

杭州湾跨海大桥是当时我国跨海桥梁建设最新技术成果的标志性工程,也是我国跨海桥梁建设的里程碑。这条纵跨36公里的黄金通道,改变了沪杭甬三地的交通格局,激活了杭州湾两岸的经济动能。

△杭州湾跨海大桥海天一洲观光平台

“工程科技是推动人类进步的发动机,是产业革命、经济发展、社会进步的有力杠杆。”党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央观大势、谋全局、抓根本,作出“必须把创新作为引领发展的第一动力”的重大战略抉择。

“嫦娥”探月、北斗指路、高铁飞驰、国产大飞机翱翔、国产大邮轮启航……一大批具有世界先进水平的标志性重大科技工程,刻下新时代我国工程科技的新高度。

△2024年1月1日,国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”从上海吴淞口国际邮轮港开启商业首航。

一项工程科技创新,可以催生一个产业,可以影响乃至改变世界。

在“千岛之国”印尼,雅万高铁以“路”为引,为地区发展提供“加速度”;沙漠之中的卡塔尔世界杯主体育场,与数场足球巅峰之战一同被载入史册;在风景旖旎的马尔代夫,中马友谊大桥改写当地没有桥梁的历史……中国工程科技频频“出海”,成为开辟“一带一路”的“盾构机”。

北斗三号全球卫星导航系统,已为200多个国家和地区提供北斗加速定位和高精度服务;先进节水灌溉系统助力破解埃及农业发展干旱缺水难题……中国工程科技不断创新,为人类福祉作出新贡献。

△2020年6月23日,我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星在西昌卫星发射中心点火升空。同年7月,北斗三号系统正式开通全球服务,“中国的北斗”真正成为“世界的北斗”。

重大工程与自主创新同频共振,凝结着一代代工程科技工作者的智慧与奋斗。

在给中国工程院建院30周年的贺信中,习近平总书记点赞中国工程院团结凝聚院士和广大工程科技工作者,大力推动工程科技发展,不断攻克科技难关,建设大国工程,铸造国之重器,为推动我国工程科技创新进步、促进经济社会高质量发展作出了重要贡献。

今年1月19日,“国家工程师奖”表彰大会在人民大会堂举行,这是首次以党中央、国务院的名义开展“国家工程师奖”表彰。81名个人被授予“国家卓越工程师”称号,50个团队被授予“国家卓越工程师团队”称号。

在“国家工程师奖”首次评选表彰之际,习近平总书记作出重要指示,向受表彰人员致以热烈祝贺,希望全国广大工程技术人员坚定科技报国、为民造福理想,勇于突破关键核心技术,锻造精品工程,推动发展新质生产力,加快实现高水平科技自立自强,服务高质量发展,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。

△“国家卓越工程师”奖章设计图

一封贺信、一次重要指示,饱含着总书记对“实现高水平科技自立自强”“建设世界科技强国”的期望。

当今世界,新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,科学研究范式正在发生深刻变革,学科交叉融合不断发展,科学技术和经济社会发展加速渗透融合。

习近平总书记把科技体制改革作为全面深化改革的重点,亲自领导、亲自部署,许多重大科技体制改革议题都指向激发科研工作者的积极性、创造性。秉持人才是第一资源的理念,营造“聚天下英才而用之”的良好氛围,各类人才的创新活力不断激发,我国科技创新实现了历史性飞跃。

△2023年6月28日,CR450动车组试验列车在湄洲湾跨海大桥交会运行,单列最高运行时速达到453公里。

坚持创新驱动发展战略,我国工程科技不断拓展发展新空间,塑造发展新优势。

时速400公里的CR450动车组样车预计今年内下线,相应的高铁线路、桥梁、隧道等也将实现技术创新,共同承载起更快的“中国速度”;

航空发动机研制战线的工程科技工作者加快突破关键核心技术,初步探索出了一条自主创新发展的新路子,努力让中国的飞机用上更加强劲的“中国心”;

2025年底超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖,2030年前实现中国人首次登上月球……

压茬推进的时间表,彰显我国工程科技迈向尖端的决心和信心。

抓住机遇、乘势而上,广大工程科技工作者下大气力解决阻碍工程科技发展的难点和问题,为实现高水平科技创新自立自强作出更大贡献,为建设现代化强国提供有力支撑。

监制丨耿志民

制片人丨兴来 宁黎黎

执笔丨杨彩云

视觉丨江雨航

审校丨程昱

来源 | 央视新闻客户端