春意萌动的时节,杉柏绵延出一片青绿。

浙江杭州,安贤陵园,黑色大理石的墓刻前方,一架架战机与航母的模型辉映着日光,排布成整齐的阵列。

这里,是“海空卫士”王伟的墓冢。

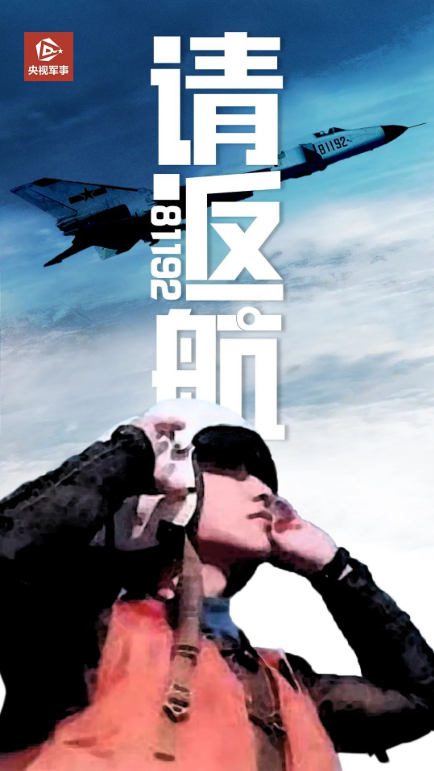

墓冢是空的。时至今日,王伟安眠在南海那片波涛深处,已过了22年。每年这个时候,大江南北的人们,总会隔着时光呼唤这位逝去的英雄:“81192,请返航。”

22年前,王伟驾驶战机在南海上空跟踪驱离美军电子侦察机时英勇牺牲,那朵坠入茫茫汪洋的伞花,不知承载了多少痛与憾。战友们整理王伟的遗物时,发现了他画的一幅名为《夙愿》的画作—头戴飞行头盔的飞行员驾着舰载机出发,身后是宽阔的航母甲板以及蔚蓝的天空与海洋。

2001年4月1日,“海空卫士”王伟驾驶战机在执行任务时壮烈牺牲。图为王伟生前手绘的一幅名为《夙愿》的画作。资料图片

曾经,那是王伟憧憬的梦想。如今,那是中国海军舰载机飞行员经历的日常。

当我们回望人民军队的来路,望见一个个在历史岁月中悄然远去的身影,那些在血与火中淬炼的梦想,不知何时,已经化作烈烈燃烧的火炬,点亮我们的今天与未来。

浪 涌

飞向更辽阔的远方,驶向更壮丽的深蓝

如果用历史的镜头向前追溯,故事或许该聚焦于3幅图像。

1937年,陕北的山沟沟里。

《红色中国报道》的作者哈里森·福尔曼用黑白的相纸,定格下这样的历史瞬间:窑洞粗粝的墙壁上,悬挂着航母、舰载机、潜艇等一系列世界先进装备的图样与结构原理介绍,其中一张挂图上,还有美国海军“萨拉托加”号航空母舰。

几个面庞稚嫩的红军战士穿着朴素的粗布军装,有的人正望向镜头,有的人正注视着图样。那一张张军事教育挂图,酝酿出革命先辈们关于未来海军最初的畅想。

1980年,大洋彼岸。

刘华清将军随代表团出访,随行记者用镜头记录下这样一幕:年迈的将军踮起脚尖,目光渴望地望向美军航母。回国之后,刘华清在考察报告中再次提及,中国必须要有自己的航母。“如果中国不建航母,我死不瞑目。”

2001年,在“海空卫士”王伟那幅名为《夙愿》的画作中,在那些勾勒出大国重器磅礴力量的线条与色块中,我们再次触摸到了这个梦想——

什么时候,我们才能有自己的航空母舰?

这个问题,那个望着挂图的年轻红军战士或许曾遥遥憧憬,鬓发苍苍的刘华清将军曾念念不忘,在海天之间奋飞的王伟也曾魂牵梦萦。

这个梦想,一代代中国军人曾为之努力,就算生命即将燃尽,也要把最后一丝火光投入到这份事业当中。

2012年,我国第一艘航母辽宁舰正式交付海军。同年,国产歼-15舰载机成功起降航母。

滚滚浪涌,镌刻着那一道穿越时光之河的航迹。

2016年,29岁的舰载机飞行员张超,牺牲在航母事业的征程上。这名曾被王伟感召、主动要求分配到王伟生前所在部队的年轻飞行员,最后也走上了跟他崇敬的英雄相同的道路。

同样是一个4月,张超在陆基模拟着舰训练时,战机突发机械故障。短短4.4秒,生死一瞬,张超首先选择拼尽全力挽救飞机。正是这个选择,让他错过跳伞自救的最佳时机。此时,张超距离真正登上航母驾驶舰载机,仅仅剩下7个架次。

时隔数年,一架架“飞鲨”在无垠海天之间画出潇洒的弧线。每当看着新一批年轻的舰载机飞行员从航母甲板冲上云霄、平安降落,成功加入中国海军“尾钩俱乐部”,作为舰载机飞行教官的艾群,时常会想起自己那位永远年轻的战友张超。

2019年12月,我国第一艘国产航母山东舰正式交付海军。2022年6月,我国第三艘航母福建舰下水,人民海军正式迈入“三航母时代”。

一代代舰载机飞行员、一批批新时代海军官兵,带着那个陕北窑洞里初生的梦想,飞向更辽阔的远方,驶向更壮丽的深蓝。