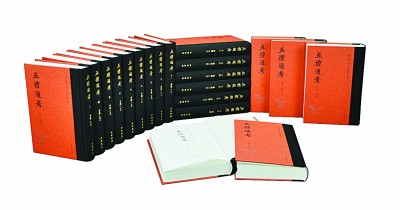

中华书局近日出版的整理本《五礼通考》 资料图片

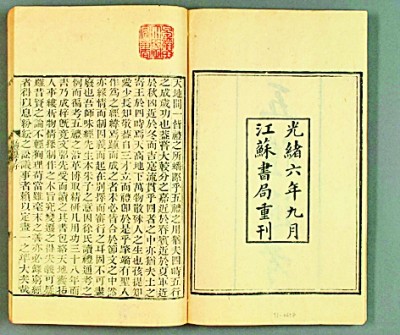

光绪本《五礼通考》 资料图片

“洪武元年冬至,祀昊天上帝于圜丘。先期,皇帝散齋四日,致齋三日。前祀二日,皇帝服通天冠、絳紗袍省牲器……”这是公元1368年的一场天坛祭天仪式,时隔600多年,这场祭天仪式的种种细节仍然有迹可循,翻开近日出版的点校本《五礼通考》,这一场仪式有着一千多字的记录,我们看到冬至这一天,南京明代天坛里奏起了《中和》之曲,一场隆重的仪式正在开启:陈设祭品、迎神、奠玉帛、进俎、初献、亚献、终献……整个仪式有着严密的流程。

清代成书的《五礼通考》被称为“中国古代礼仪制度的百科全书”,12月19日,中华书局年度好书评选现场,点校本《五礼通考》被多位文史专家点赞。北京师范大学教授过常宝说:“清代的《五礼通考》是我国礼学名著,对中华礼制进行了前所未有的系统性总结梳理,南京师范大学的两位学者此次能够整理点校出来,是非常不容易的,对我们的学术研究非常有益。”

从2004年开始点校到2020年正式出版,16年来,南京师范大学教授方向东、王锷两位学者倾注心血所做的,就是让《五礼通考》这部重要的、沉甸甸的古籍“活起来”,为人们打开一座中华礼乐文明的资料宝库。

“都说中国是礼仪之邦,有着几千年的礼乐文明,我们拿什么来证明呢?《五礼通考》就是一份文献证明。”方向东说。

为何清代的《五礼通考》到今天才出点校本

“难”——在记者向多位文史学者提出“为何清代的《五礼通考》到今天才出点校本”这个问题后,学者们都认为礼学古籍整理研究颇有难度。

“礼,一直在经部里是最难的。”国家图书馆副馆长、国家古籍保护中心副主任张志清说。王锷则表示,全国研究礼学的学者只有数十人,到目前为止,通看过《五礼通考》这部书的人更少。

“《五礼通考》把先秦到清朝的礼仪制度‘一网打尽’,中华礼乐文明体现在哪里?就在这本书里记载着。”据王锷介绍,《五礼通考》是清代学者秦蕙田在钱大昕、戴震、王鸣盛等学者的帮助下,历时38年,于乾隆二十六年(1761年)编纂完成的一部礼学总集,收录先秦至明代中国古代礼仪制度的演变,全书以吉礼、嘉礼、宾礼、军礼、凶礼五大类分类编排。这项前无古人的工作,曾被曾国藩评价“举天下古今幽明万事,而一经之以礼,可谓体大而思精矣。”

《五礼通考》正文262卷,字数多达600万字,这样的体量,一天看一万字的话,也要看上两年。从2004年开始,南京师范大学礼学专家方向东、王锷开始点校整理《五礼通考》,这项许多专家都“望而生畏”的事业,两位学者做了16年。

啃下《五礼通考》这根“硬骨头”有多难,从点校的三项工作里可见一斑。

第一项工作是为古籍加标点、分段。这并不是一项简单的工作,事实上,一天点校一万字常常是难以完成的任务,“古籍难读,礼书尤其难读”,王锷说,《五礼通考》中有一段文字涉及青海少数民族地区的地名,他查阅对照了许多材料,花了一个星期,才把一百多字的古文断开。

第二项工作是校勘,改正底本的错误。这是一项给古籍“挑错”的工作。《五礼通考》有六个版本,此次整理,以上海古籍出版社影印的文渊阁《四库全书》本为底本,同时利用味经窝本、乾隆本、光绪本进行对校,不断订正底本讹误,补缺改正,写校勘记说明依据。王锷说,“一部《五礼通考》里引到几百种古籍,我们能做的,是通过我们的工作尽量让这套书的错误降到最低。”

第三项工作是对《五礼通考》征引的《十三经注疏》《二十二史》《通典》《文献通考》等资料,进行核对,订正谬误。整理结束后,撰写整理前言,修正凡例,书尾附录有关序跋,为读者研读提供便利。这些工作还没完,在把成稿交给出版社后,再度修改、校对清样,又花了五六年时间。

“这部书,在没有点校之前一般人是看不到的,即使能看到,也要求有扎实的古汉语基础和礼学功底才能读懂。”王锷说,经过点校整理后,有一定古文基础和礼学知识的人就可以阅读了。

从深藏图书馆走向大众出版,一座沉睡的中华礼乐文明宝库,已被缓缓打开。