□龙敏飞

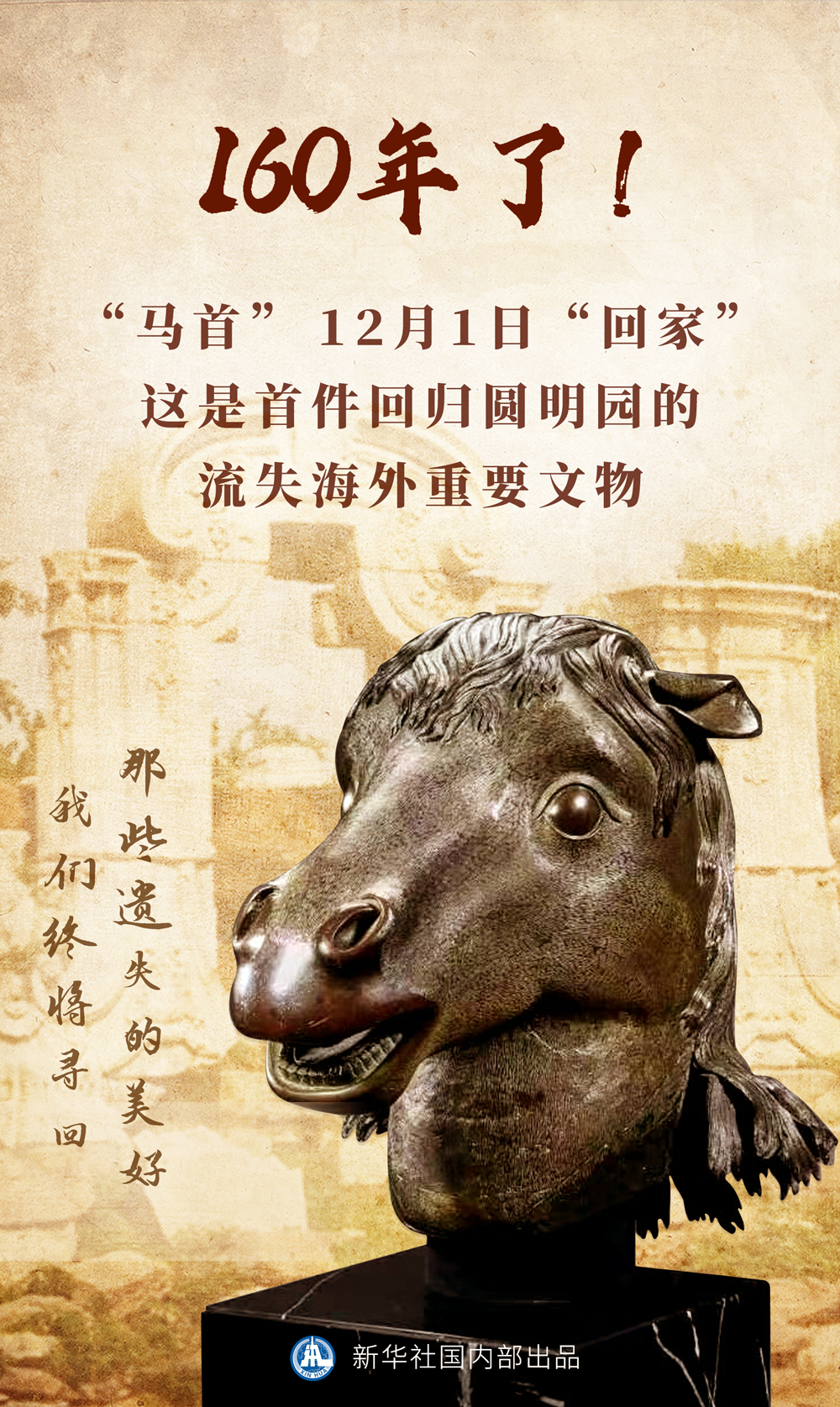

12月1日,国家文物局、北京市人民政府在圆明园正觉寺举行“圆明园马首铜像划拨入藏仪式”,国家文物局正式将圆明园马首铜像划拨北京市海淀区圆明园管理处收藏,马首铜像成为第一件回归圆明园的流失海外重要文物。(12月2日《人民日报》)

马首铜像的回归,的确给人极大的触动。这如同一个走丢的孩子,终于回到母亲的怀抱。关注此事的人们,用“欢迎回家”的暖心话语刷屏,并送出自己的祝福。

为了让流失海外的文物回归祖国的怀抱,社会各界一直在努力。但毫无疑问的是,还有更多在民族灾难岁月里流散在外的文物没有回归。更加重要的是,即便是一些追回的文物,也存在一定的“偶然性”。近年的很多珍贵文物都是爱国人士赎买回国,或者国外有良知的人士买下后捐还给中国。

近日,国内有媒体对这样的回归给予高度评价的同时,也感慨道:文物追索不应成为市场赎买之路,否则被资本异化的文物,就会变成某些藏家和拍卖行利用市场规则巧取豪夺的工具。在市场经济下,文物虽然也有商品属性,但这一属性必须进行溯源认证,即其来源不能充满“血和肮脏”的“原罪”。即使经过时间的沉淀和市场轮回的多次转手,也不能将这样的文物“洗白”。

同时要看到,单纯的赎买是很难大量复制与推广的。这需要企业家们既有爱心,又有雄厚的经济实力。而在国宝级的文物面前,企业家们的经济实力终究是有限的。

这意味着,文物追回还需要形成常态化的长效机制。这方面,他山之石可以攻玉,埃及的做法就值得借鉴。埃及成功追回了三万多件被盗文物,包括多具有三千余年历史的木乃伊。埃及的做法其实并不复杂,就是先证明文物是被西方通过不正当的手段掠夺的,之后再通过国际法追索。这背后,埃及方面最被人称道的地方是他们锲而不舍的精神。也因为埃及方面的强硬、坚持,看似不可能的文物追讨事件也真切地一再发生,这的确能给我们带来一些启示。

马首虽已回家,但文物追讨仍需努力。对流失海外的文物来说,我们需要有家国情怀的企业家,需要国际上正义的“追宝人”,更需推动国际社会相关法律秩序的形成。如此,那些本该属于我们的文物,才能够尽早地“回家”。